telusur.co.id - Oleh : Denny JA

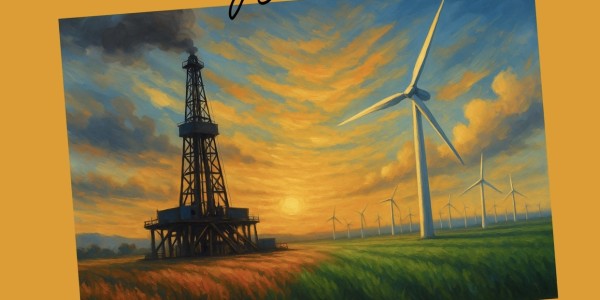

Pada suatu pagi kelabu di Laut Utara, seorang teknisi bernama Erik turun dari helikopter. Ia menuju sebuah rig pengeboran tua milik BP.

Tak jauh darinya, turbin angin menjulang anggun, baling-balingnya berputar pelan menyentuh kabut.

Erik menatap keduanya; rig dan turbin. Lalu ia berkata lirih, “Ini seperti melihat masa lalu dan masa depan bersalaman, tanpa tahu siapa yang akan bertahan.”

Di tempat yang sama, dua dunia berdiri berdampingan. Satu dunia ditopang fosil yang membakar peradaban selama seabad lebih.

Dunia lainnya, belum sepenuhnya lahir, tapi sudah mengembuskan janji.

Apakah dunia baru yang hijau bisa lahir tanpa mengguncang fondasi dunia lama yang hitam?

Itu bukan sekadar pertanyaan teknis. Ia adalah teka-teki eksistensial. Sebab di balik logam dan kabel, tersembunyi rasa takut: ketakutan para oligarki lama bahwa, sejarah tak lagi ditulis dengan tinta minyak.

Transisi energi bukan gagasan baru. Sejak krisis minyak 1973, manusia mulai menatap ke arah matahari dan angin.

Tapi mimpi itu selalu tertahan. Retorika menggelora di Rio, Kyoto, Paris. Namun, ladang minyak tetap berdetak. Seperti detak jantung kekuasaan.

Mengapa?

Karena sejak awal, transisi energi adalah pertarungan antara kemungkinan dan izin.

Bukan sains yang belum siap. Tapi kuasa yang belum rela.

Seperti penguasa feodal yang enggan menyerahkan tanahnya meski revolusi sudah di depan pintu.

Harga panel surya kini turun 89% sejak 2010. Baterai lithium semakin efisien.

Di Jerman, rumah-rumah menjadi pembangkit.

Di Afrika Timur, micro-grid menggantikan tiang-tiang PLN. Di Cina, 80% panel surya dunia diproduksi di satu provinsi: Jiangsu.

Ini bukan sekadar revolusi teknologi. Ini adalah revolusi struktur kekuasaan.

Jika dulu energi hanya bisa dikontrol negara dan korporasi raksasa, kini rakyat bisa memproduksi sendiri.

Sama seperti internet membebaskan informasi dari monarki media, energi terbarukan membebaskan daya dari imperium minyak.

Tapi mereka yang pernah menggenggam dunia tak akan melepaskannya tanpa perlawanan.

ExxonMobil, misalnya, telah tahu tentang krisis iklim sejak 1977. Tapi mereka memilih mendanai keraguan. Membayar ilmuwan bayaran. Menggelontorkan dana ke think tank konservatif.

Greenwashing menjadi tren. Logo-leaf di iklan TV. Offset karbon dari tanam pohon simbolik.

Padahal menurut IEA (2023), subsidi global untuk bahan bakar fosil masih lebih dari USD 1 triliun; empat kali lipat dari investasi energi terbarukan.

Di Arab Saudi, Vision 2030 menggembar-gemborkan masa depan energi hijau, sambil tetap menjual minyak ke dunia dengan harga diskon.

Yang mereka takutkan bukan hanya hilangnya keuntungan. Tapi hilangnya kekuasaan tanpa pemilu.

Dalam sejarah, energi adalah komoditas. Diperjualbelikan, dikenai pajak, ditimbun saat krisis.

Tapi kini muncul gagasan baru: energi sebagai commons, milik bersama umat manusia, seperti udara atau air hujan.

Panel surya rumah tangga. Koperasi listrik desa. Konsep prosumer (produsen sekaligus konsumen).

Semua ini membuka jalan bahwa energi bisa diakses, bukan dimonopoli.

Di masa depan, kekuasaan tak lagi berasal dari barel, tapi dari sinar matahari yang tak bisa dimiliki siapa pun.

Cina memimpin dalam solar. Norwegia dalam mobil listrik. Jerman dalam penghapusan batubara.

Mereka bukan hanya menyelamatkan bumi, tapi menyiapkan mahkota ekonomi baru.

Sementara itu, Venezuela, Nigeria, Irak, masih terjebak dalam paradoks minyak. Kaya sumber daya, miskin inovasi.

Apa yang bisa Indonesia pelajari dari sini?

Apakah kita akan menjadi pelari cepat di jalur baru ini? Ataukah kita akan menjadi museum hidup dari zaman energi fosil?

Dengan potensi matahari sepanjang khatulistiwa, Indonesia sebetulnya bisa menjadi negeri cahaya.

PLTS atap kini mulai hadir di pesantren, desa-desa, dan sekolah. Tapi pada saat yang sama, Indonesia masih menjadi eksportir besar batubara dan sedang membuka smelter nikel demi baterai dunia.

Ini tanpa jaminan bahwa, rakyatnya juga jadi bagian dari masa depan itu.

Selama kita masih terjebak dalam batubara dan birokrasi, matahari akan terus bersinar tanpa membawa kuasa.

Bayangkan ini akan terjadi. "Di satu desa di Flores, 300 keluarga kini mengelola micro-grid surya. Listrik tak lagi dari PLN, tapi dari koperasi warga.

Tagihan turun 70%, dana dialihkan ke sekolah dan klinik. Ini bukti: transisi energi bisa dimulai dari bawah. Itu momen ketika kuasa tak dipegang oligarki, tapi oleh tangan yang menanam panel di atap sendiri."

Untuk membangun baterai hijau, dunia memburu litium, kobalt, dan nikel.

Kongo digali. Bolivia ditekan. Indonesia ditawar.

Nama-nama lama dari sejarah kolonial kini hidup kembali, tapi dalam warna hijau.

Apakah penderitaan anak-anak tambang di Afrika lebih etis karena tujuannya menyelamatkan bumi?

Energi hijau pun bisa menjajah.

Jika tak hati-hati, warna bisa berubah, tapi luka tetap sama.

Zaman minyak punya mitologi: pembangunan, industrialisasi, mobil pribadi, dan maskulinitas industri.

Zaman hijau pun butuh kisah.

Film seperti Don’t Look Up menjadi satire. Sastra ekologi tumbuh. Anak-anak sekolah menanam pohon dengan harapan, bukan sekadar tugas.

Transisi bukan hanya soal mengganti mesin. Tapi mengganti narasi: dari dominasi ke kolaborasi, dari eksploitasi ke regenerasi.

Apakah Kita Benar-Benar Menuju Dunia Baru?

Ini pertanyaan kuncinya:

Apakah ini revolusi sejati, atau hanya makeover kapitalisme?

Apakah dunia baru ini benar-benar adil?

Ataukah hanya sistem lama dengan logo baru?

Jika energi hijau hanya dimiliki korporasi besar dan dijual seperti sebelumnya, maka transisi ini hanya evolusi dalam kandang lama.

Namun jika panel surya bisa dipasang di atap rumah warga desa, jika listrik tak lagi datang dari kabel panjang, tapi dari komunitas sendiri, maka dunia benar-benar berubah.

Matahari bersinar untuk semua. Ia tak menagih sewa. Tak menuntut bunga.

Tapi sejarah menunjukkan: bahkan cahaya bisa dipagari.

Indonesia berada di persimpangan.

Di tangan kita, matahari bisa jadi kekuasaan baru.

Atau hanya jadi logo hijau yang lain.

“Matahari tak pernah menagih tagihan. Tapi di tangan para pemilik panel, sinarnya bisa dikembalikan menjadi bisnis seperti biasa.”

*Penulis adalah Konsultan Politik, Founder LSI Denny JA, Pengagas Puisi Esai, Sastrawan, Ketua Umum Satupena, Penulis Buku, dan Komisaris Utama PT. Pertamina Hulu Energi (PHE).